浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)Irving助理教授实验室与爱丁堡大学斯隆实验室和美国国家癌症研究所康普顿实验室合作,在PLOS Pathogens中发表了一篇关于中华菊头蝠IFITM3抗病毒蛋白的文章。

病毒可以在动物和人之间互相传播,这也叫做人畜共患传播。特别是当病毒由动物传播至人类时,极大可能会引发诸如新冠疫情的疾病流行和爆发,对公共卫生构成重大威胁。作为众多人畜共患病毒的源头,蝙蝠拥有独特的免疫机制,能够携带大量病毒却不患病。已有研究证明,人类干扰素诱导的跨膜蛋白(IFITM)基因会影响病毒感染的发病机制,该基因能够限制病毒进入,是抗病毒干扰素反应中的关键一环。在不同物种中,不同的IFITM基因组成会影响它们的抗病毒能力,但目前尚不能明确 IFITM 是否也有助于蝙蝠产生高病毒耐受性。因此,研究蝙蝠IFITM基因,对于探究蝙蝠能成为病毒宿主的因素是十分重要的。

【Alternative splicing generates IFITM diversity in mammals.选择性剪接在哺乳动物中产生IFITM多样性】

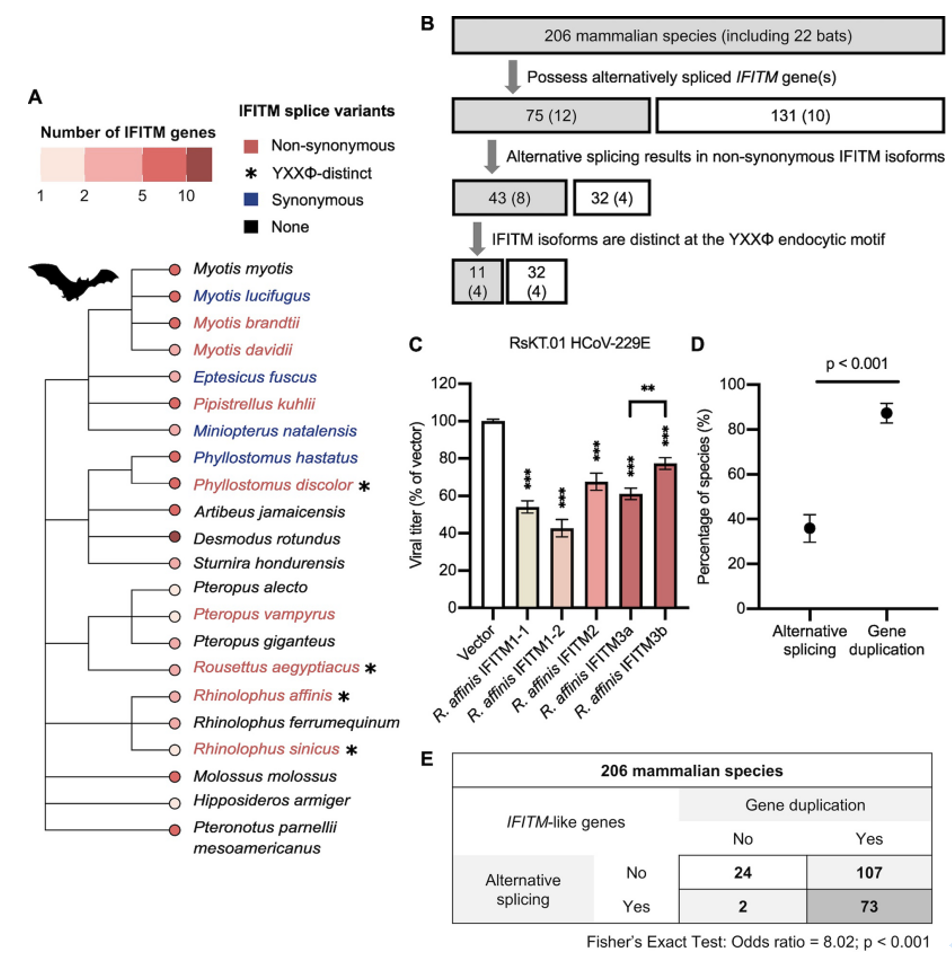

转录组学分析显示,IFITM基因在中华菊头蝠的原生细胞中通过选择性剪接产生了两种 IFITM亚型。同时,圆二色谱法结果表明,这些蝙蝠的 IFITM 在体外具有保守结构,但它们对甲型流感病毒、尼帕病毒和包括 SARS-CoV、SARS-CoV-2 和 MERS-CoV 在内的冠状病毒却表现出不同的抗病毒特异性。与人类 IFITM1-3 相似,蝙蝠 IFITM 亚型定位于病毒进入过程种的不同位点,因此影响其抗病毒的效力。

对206种哺乳动物的IFITM基因家族进一步的生物信息学分析显示,13%的哺乳动物样本只有一种可预测的 IFITM 转录本。因此比起更加常见的基因复制,选择性剪接才是IFITM基因多样化的基本策略,并在IFITM家族的进化过程中起到关键作用。总而言之,该研究展示了一个趋同进化的例子,即物种特异性的选择压力通过多种方式导致了 IFITM 家族的多样化,强调了 IFITM 多样性作为先天免疫组成部分的重要性。

ZJE Aaron Irving研究员、爱丁堡大学Richard Sloan教授和美国国立卫生研究院Alex Compton博士为本文共同通讯作者;爱丁堡大学博士Nelly S.C. Mak、ZJE在读硕士生刘晶燕为本文共同第一作者。ZJE双学位博士研究生李筱萌,爱丁堡大学博士研究生陈飞妤和ZJE2020级硕士研究生张丹(已毕业)积极参与了课题的研究工作。

原文链接:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012763